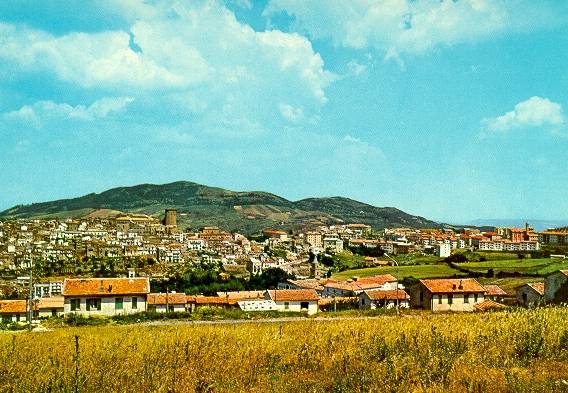

Tricarico

Tricarico (7200 abitanti), collocata su uno sperone di roccia arenaria a 700m d’altitudine, domina il tratto centrale del Basento e del Bradano. L’importanza di questo centro è documentata in età Bizantina, quando diventa sede vescovile, suffraganea di Otranto (anno 968), quindi città già importante e di buon peso demografico. E’ credibile quindi, che Tricarico si sia sviluppata, come roccaforte longobarda nel sistema difensivo del gastaldato di Salerno (849), certamente su un nucleo urbano preesistente già fortificato e dotato di porte. Infatti la posizione della chiesa di S. Maria del Lombardo, posta su un sito più basso, è extra moenia del quartiere Civita: nucleo originario ancor oggi così chiamato, forse punto di raccolta di popolazioni scampate alla distruzione di una più antica città posta a pochi chilometri sulla strada per potenza (località Tre Cancelli), dominata genericamente Civita.

La presenza in Tricarico di popolazioni islamiche (saracene) che, da un primo acquartieramento (quartiere saracena con porta e torretta), si epandono nel quartiere rabata (anche questo con porta e torretta).

Il tessuto urbano è qui caratterizzato da alcune vie principali di sezione molto ristretta su cui s’innestano numerosi vicoli secondari ancor più stretti che s’intrecciano in diverse direzioni e si concludono in slarghi cechi. Il tessuto residenziale è minuto, costituito da abitazioni povere composte di una o due stanze, ma dotate di una loro dignità architettonica definita dall’omogeneità dei materiali. E’ una forma abitativa di tradizione araba, ma anche greca, che trova una giustificazione sia nella necessità di chiudersi a difesa verso l’esterno, sia nell’esigenza di uno spazio a cortile, funzionale ad un’economia agricola; nelle parti più chiaramente greche, localizzate ai bordi dei quartieri, lo spazio racchiuso è delimitato anche da un arco con portale. I Normanni-Svevi vanno ad attestarsi sull’altra collinetta detta del Monte con un poderoso torrione e tre porte ancorano visibili che consentivano l’accesso al presidio. Fu in queste contrade che Roberto Guiscardo, sconfisse i greci (1048): per ringraziare e ingraziarsi la popolazione residente dopo quella vittoria, oltre alla costruzione del primo nucleo del Palazzo Ducale, ampliò l’attuale cattedrale, per necessità anche di consolidamento; forse è anche di quest’epoca il riempimento dell’attuale piazza grande e l’unificazione della fortificazione muraria dei due distinti siti.

In questa nuova zona, l’impianto urbano è caratterizzato da strade parallele a diverse quote collegate in modo perpendicolare da strade minori per lo più gradonate e a forte pendenza. E’ in questo periodo feudale che la città si configura nella divisione degli attuali quartieri, assumendo il tipico aspetto di centro medioevale, circondato da porte (oltre a quella saracena e della rabata, porta Monte, porta Fontana, porta le Beccherie). Si rafforza nei minuti schemi edilizi la presenza delle strutture del potere religioso e feudale, con una forte dominanza simbolica di questo con il Palazzo Ducale, la Torre Normanna, ma con una predominanza fisica di quello ecclesiastico; vengono fondati extra moenia i conventi di S. Antonio di Vienna, dei Cappuccini e del Carmine, oltre a quelli già esistenti San Francesco e Santa Chiara. E vengono ancora costruite le chiese di San Maria dell’ulivo, la Madonna dell’Ulivo, la Madonna della Badia di S. Michele Angelo, dello Spirito Santo, di Santa Lucia e numerosissime altre chiese, anche parrocchiali oggi inglobate nell’edilizia residenziale di alcune delle quali si è persa anche la memoria, ma non la citazione nelle fonti.Il periodo di massima espansione è racchiuso tra il XVI sec. e il XVII sec. alla fine del cinquecento Tricarico contava circa 9000 abitanti. Tra il palazzi del ‘700 - ‘800 che spiccano sono quelli dei Putignani, Laureano, Grittoleo, Monaco, Ronchi, Lizzadri, Aragiusto, Ferri. Una passeggiata nel centro consente di ammirare moltissimi portali in pietra di residenze private.E’ ricca la presenza di pozzi tra colonne sormontate da trabeazioni e mascheroni e mensoloni in pietra.

L’adozione del Piano Regolatore alla fine degli anni 60 ha consentito una buona salvaguardia della image dell’incisione e l’opera di ricostruzione, a seguito del terremoto del 1980, con gli strumenti del Piano di Recupero e dell’Ufficio del Piano, cerca di potenziarla con un restauro più accorto. Di particolare consistenza il patrimonio artistico che conta i cicli di affreschi (in S.Chiara e nel convento del Carmine) e le numerose tele (in Cattedrale) di Pietro Antonio Ferro, pittore locale influenzato dal manierismo romano e in particolare dal Parmigianino e dal Barocci (fine’500 inizio ‘600). Di non minore importanza sono gli affreschi (1648, con molte rifiniture a tempera), recentemente restaurati, del chiostro di S.Antonio dei pittori Sciarra e Ilario da Montalbano, i frammenti delle decorazioni rinvenute all’interno della chiesa, i resti degli affreschi di S.Francesco, di mano pugliese e orientale, traslati nella sede Vescovile. Da segnalare, nella Cattedrale, un trittico su tavola con Madonna in trono con Bambino tra i SS. Francesco e Antonio, del monogrammista Z. T., documentato in Puglia nella metà del ‘500, altari con marmi policromi, tombe funerarie di vescovi con ricchi marmi decorati, cori lignei del presbiterio e della sacrestia, con un bassorilievo, sempre in legno, di Tricarico; una Madonna del XII sec. ispirata a motivi bizantini della Madonna del Lombardo e i Dipinti del XVII sec. e un affresco del XVI sec. nella Madonna del Santuario di Fonti.

Le presenze archeologiche nel territorio di Tricarico sono, oltre che a Civita e a Serra del Cedro, a Calle, a Sant’Agata, S. Felpo e i ruderi della chiesa della Trinità.